Wohnungsmarkt Zürich: Erzieher gehen um...

- 21. Nov. 2025

- 3 Min. Lesezeit

Kürzlich zog ein Inserat für eine Mietwohnung in der Stadt Zürich mein Interesse auf sich. Es ging um eine 4.5-Zimmer-Mietwohnung im Zürcher Quartier Hottingen. Die Erstvermietung in einem Neubau an ruhiger und friedlicher Mikrolage war preislich kein Schnäppchen, aber im relativen Vergleich doch mit einem eher moderaten Preisschild versehen. Hier die einschlägigen monetären Eckwerte dazu: Der Mietzins pro Monat betrug 4'250 Franken (exklusive Nebenkosten). Bezogen auf die Wohnfläche resultierte ein Mietzins von 497 Franken pro m2 und Jahr. Dieses Preis-Leistungs-Verhältnis machte mich stutzig. Wo lag der Haken?

Antworten darauf fand ich beim Lesen des Begleittextes. Neben den gängigen Kriterien wie eine angemessene Bonität muss die Mieterschaft zusätzlich zwei Kriterien erfüllen: Erstens muss der fragliche Mieterhaushalt mindestens vier Köpfe aufweisen. Oder anders formuliert besteht eine explizite Belegungsvorschrift von einer Person pro Zimmer. Der damit verbundene implizite Wohnflächenkonsum beträgt 25.5 Quadratmeter pro Kopf. Zweitens besteht ein Mobilitätskonzept für den Neubau. Daraus leitet sich ab, dass der Mieterhaushalt kein eigenes «Fahrzeug», gemeint ist wohl ein Auto, besitzen darf. Das sind zusammengenommen sportliche Vorgaben. Die Botschaft seitens der Vermieterschaft – im konkreten Fall eine Kirchgemeinde – liegt auf der Hand. Statt mittels einer (rein) preislichen Diskrimierung wird das erwünschte Zielpublikum mit normativen Kriterien definiert und eingegrenzt. Das ist so legitim wie transparent. Es gilt der Grundsatz der Vertragsfreiheit. Bemerkenswert ist das beschriebene Vorgehen aber allemal. Bis dato waren entsprechende erweitere Belegungsvorschriften lediglich bei ausgewählten Wohnbaugenossenschaften oder bei Neubauprojekten von städtischen Wohnungen angewendet worden.

So oder so stellt sich die Frage, ob solche Regeln volkswirtschaftlich oder gesellschaftspolitisch zielführend sind. Können sie allenfalls als verallgemeinbare Leitvorstellungen dienen? Eine abschliessende Antwort darauf habe ich nicht, aber immerhin zwei Gedanken dazu:

Eine solche erzieherische Auswahl der eigenen Mieterschaft funktioniert erstens nur in generell «angespannten», d. h. in sehr, sehr attraktiven Wohnstandorten. Daher sind solche «moralisch» ausgerichtete Belegungsvorschriften weder verallgemeinerungsfähig noch mustergültig und wohl administrativ aufwändig. Sie greifen zudem «mechanisch» in die Lebensgewohnheiten von Haushaltungen ein. Es handelt sich eher um homöopathische Eingriffe. Weder eine Vorbild- oder eine Breitenwirkung geht von ihnen nicht aus.

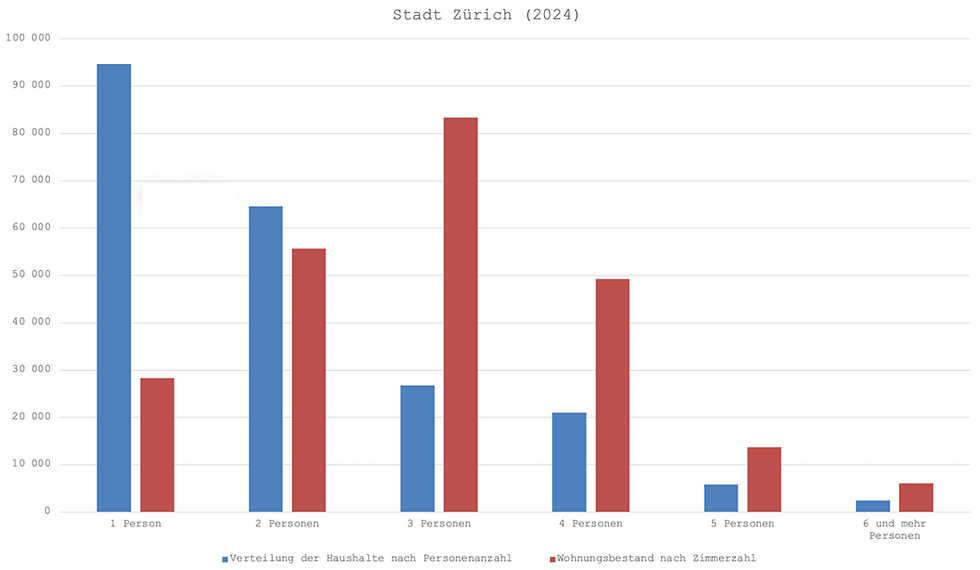

Zweitens besteht in der Stadt Zürich aus unterschiedlichen Gründen seit etlichen Jahrzehnten ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Wohnungsbestand nach Zimmerzahl und den Haushaltstrukturen: Nur knapp 14 von 100 Haushalten (Ende 2024) weisen mindestens vier oder mehr Personen auf. Zudem machen 1- und 2-Personen-Haushalte fast drei Viertel aller Stadtzürcher Haushalte aus. Der Mismatch zwischen Haushaltsstrukturen und Wohnungsbestand lässt sich auch darin ermessen, dass knapp 30 von 100 Wohnungen mindestens vier oder mehr Zimmer besitzen. Ein Gedankenexperiment: Würden unabhängig von der Eigentumsform und rein mathematisch alle bestehenden Wohnungen mit vier und mehr Zimmern mit Belegungsvorschriften nach der Formel «Zimmerzahl minus 1» bewirtschaftet, liesse sich Wohnraum für 30'000 Menschen schaffen. Das entspricht einem Äquivalent von rund 14'000 Wohnungen. Zum Grössenvergleich: Die Wohnbevölkerung der Stadt Zürich liegt aktuell bei 449'000 Personen (Ende 2024).

Die Moral von der Geschichte

Prüfenswert scheinen mir hingegen zwei andere Stossrichtungen:

Erstens der verstärkte Bau von Wohnungen mit maximal drei Zimmern sowie die bauliche Aufteilung von bestehenden grossflächigen Wohnungen in kleinere Wohneinheiten. Sogenannte Familienwohnungen sind ohnehin unzeitgemäss und aus gesellschaftlicher Sicht ein Auslaufmodell. Nebenschauplatz: Der rückläufige Trend bei der Geburtenrate pro Frau dürfte sich hierzulande in den nächsten Jahrzehnten kaum (merklich) nach oben bewegen.

Der zweite Ansatz gehört zwar seit Jahrzehnten in einen modernen Werkzeugkasten von

staatlichen Regulieren, hat aber – leider – mit Akzeptanzproblemen zu kämpfen. Als waschechter Volkswirt bin ich der Wirkungskraft von Lenkungsabgaben überzeugt. Wer viel Wohnfläche und implizit eventuell auch viel Bauland konsumiert (Stichwort: Einfamilienhaus), soll dafür bezahlen. Oder positiv formuliert: Wer wenig und unterdurchschnittlich viel Wohnraum pro Kopf für sich beansprucht und zwar unabhängig ob es sich um eine Miet-, Genossenschafts- oder Wohneigentumswohnung handelt, soll monetär belohnt werden. Wichtiger Punkt: Mit Lenkungsabgaben sollen keine neuen Einnahmequellen für den Staat geäufnet werden, sondern primär eine aus gesellschaftlicher Sicht effiziente Nutzung von knappen Ressourcen begünstigt werden. Die Einnahmen aus dieser Lenkungsabgabe könnten für die Subjekthilfe und/oder für den Bau von «gemeinnützigem» Wohnraum verwendet werden. Somit würden positive Externalitäten vor Ort geschaffen. Das Schöne an diesem Ansatz wäre die integrale Abdeckung des gesamten Wohnungsbestandes der Stadt (inklusive Zweitwohnungen). Und anders als rein baurechtliche Vorschriften, die über zonenrechtliche Angaben eine Verdichtung anpeilen, würden Lenkungsabgaben eine flächendeckende Breitenwirkung erzielen.

Zum Schluss noch eine statistische Fussnote: Im Kreis 1 der Stadt Zürich lebten um 1900 rund 26'000 Menschen. Mehr Personen waren es seither nie mehr. Heute wohnen dort noch 5'800 Personen verteilt auf rund 3'100 Haushalte. Davon weisen lediglich circa 8% dieser Haushalte vier oder mehr Haushaltsmitglieder auf. Zum Vergleich: Der gesamte Wohnungsbestand im Kreis 1 beträgt fast 4'000 Einheiten! Das theoretisch mobilisierbare Verdichtungspotenzial vor Ort ist eindrücklich.